L’immaginazione dipende dal gioco delle possibilità(Thomas Ogden,1997,p.7)

Freud aveva 44 anni quando, nel 1900, a Vienna, pubblica l’ “Interpretazione dei sogni”, uno studio che dimostra come il funzionamento della mente umana si declini attraverso processi inconsci, sconosciuti al pensiero cosciente dei soggetti. All’ inizio del nuovo secolo, il 20°, predominava il pensiero positivistico in cui si affermava che il “metodo scientifico”, se ben applicato, permette la conoscenza “oggettiva” ed il controllo della realtà mentale, interiore agli esseri umani, così come della realtà esterna della Natura. Freud aveva già pubblicato studi in cui dimostrava che il pensiero, il comportamento umano, gli affetti sono influenzati da processi inconsci ed aveva elaborato un metodo di cura basato sulle libere associazioni e sulla parola (“cura parlata”) al fine di rendere consapevoli i processi inconsci.

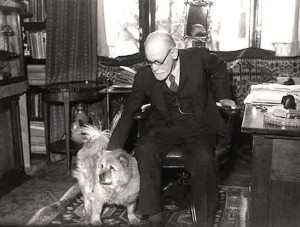

S.Freud nel suo studio a Vienna con il cane regalatogli da Marie Bonaparte

S.Freud nel suo studio a Vienna con il cane regalatogli da Marie Bonaparte

Freud aveva anche evidenziato come i processi inconsci generino disturbi psicologici ed aveva affermato che l’ isteria, di cui molte giovani donne venivano dichiarate affette, non era una simulazione ma una malattia. La scoperta dell’ inconscio che genera pensieri, comportamenti e conflitti di cui i soggetti non sono consapevoli, è accolta con scetticismo e critica in quella parte della comunità scientifica e accademica osservante della tradizione positivistica e che non poteva rinunciare alle certezze della “scienza esatta” ed al metodo di ricerca “obiettivo” che ne derivava.

Così una nuova scienza: la psicoanalisi nasceva, nel cuore dell’ Europa, agli albori di un secolo che avrebbe sconvolto, con due guerre mondiali, l’ assetto dell’intero mondo. Ma in quegli anni sembrava, nella Vienna imperiale e colta, che neanche il nuovo metodo di cura della psicoanalisi potesse scalfire l’ ordine scientifico dominante. Le nuove teorie si diffusero oltre i confini austriaci, soprattutto negli ambienti di cura della sofferenza mentale.

Nel 1900 Carl Gustav Jung aveva 25 anni ed iniziò a lavorare, come psichiatra, presso l’ospedale Burgholzli di Zurigo, alla ricerca di una cura efficacie per le persone ricoverate che gli erano affidate. Venne a contatto con gli scritti di Freud ed applicò il metodo di cura che vi veniva descritto ed esemplificato. Ottenne dei risultati benefici per i pazienti. Iniziò una fitta corrispondenza con Freud in cui i due studiosi si scambiarono esperienze e riflessioni su ciò che andavano osservando nel decorso delle malattie

Negli anni della corrispondenza, la “distanza” geografica e di età anagrafica, (Freud era maggiore di circa 20 anni), oltre che di esperienze e vita familiare, era superata dai due studiosi, dall’ unità dei loro intenti: dare una spiegazione della patologia mentale che derivasse dai fenomeni psichici interiori ai soggetti (fino ad allora i manuali di psichiatria avevano diagnosticato la malattia mentale soltanto da un’ ottica descrittiva, di osservazione, che teneva conto soltanto del “comportamento” di coloro che ne erano affetti) e trovare un metodo di cura basato sulle risorse stesse della psiche

Si incontrarono a Vienna nel 1907 e parlarono per 13 ore di seguito.

Freud è indiscutibilmente il fondatore della “psicoanalisi” (traduzione dal tedesco del neologismo da lui stesso inventato). L’ interpretazione dei sogni significò l’ abbandono del metodo ipnotico che Freud aveva imparato da Charcot a Parigi, che lo applicava alla cura delle pazienti diagnosticate come isteriche.

La psicoanalisi consiste essenzialmente nell’ indagine dei processi mentali ignoti alla coscienza e nella cura delle nevrosi sulla base di assunti e teorizzazioni che Freud aveva elaborato nella sua ricerca sul funzionamento della mente. Il contributo più importante di Freud alla conoscenza del funzionamento mentale è il concetto di inconscio che influenza e induce pensieri e comportamenti sconosciuti alla coscienza e senza che questa possa averne il controllo.

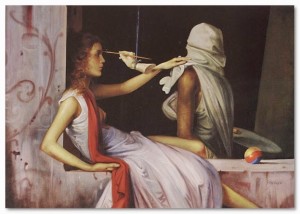

Alfio Presotto, L’inganno svelato

Alfio Presotto, L’inganno svelato

Anche Jung a Zurigo, nell’ ospedale diretto da Bleuler, conduceva le sue ricerche sul funzionamento della mente elaborando e usando un test, di sua invenzione, basato sul metodo associativo e misurando il tempo che intercorre tra la parola stimolo e la risposta. Scoprì così aspetti della mente non ancora indagati e chiamò “complesso a tonalità affettiva” quell’insieme di ricordi, immagini, rappresentazioni, fantasie, pensieri, parte consapevoli e parte inconsci, tenuti in un insieme strutturato e attivo da una energica carica affettiva: “una sola parola, un gesto che ha colpito la ferita, rivela il comportamento in agguato sul fondo dell’ anima”( Jung,1907).

Le divergenze teoriche con Freud esplosero nel settembre del 1912. Mentre Freud era a Roma, impegnato a studiare il Mosè nella chiesa di S. Pietro in Vincoli, Jung si recò negli Stati Uniti per una serie di conferenze. In quella occasione egli affermò, in presenza di molte persone, che: “l’ importanza reale della libido non sta nella definizione sessuale ma nella concezione dinamica”. Questa frase sembrò la negazione della sessualità infantile e delle teorie freudiane.

Libido è il termine latino, (tradotto letteralmente: desiderio) con il quale S.Freud chiamò l’aspetto psicologico della pulsione erotica o sessuale concepita al limite tra il corporeo e lo psichico: è “l’ espressione dinamica nella vita psichica della pulsione sessuale”(1922,p.448). Nella sua teoria egli la contrappose alla pulsione di morte identificandola con le pulsioni di vita o di Eros. La libido, così concepita, si organizza in fasi e oggetti attraverso tutta la vita degli individui, dalla fase orale alla nascita, alla fase anale, alla fase fallica ed infine genitale con la pubertà.

Jung con lo stesso termine: libido, designa, in generale, l’ energia psichica, ‘l’elan vital’, la ‘tendenza versus’ un oggetto non inevitabilmente sessuale. Jung ritiene che la libido sia individuabile anche per il suo senso finalistico poichè ‘tende a’ e nell’ ‘evolvere verso’ una migliore organizzazione della personalità.

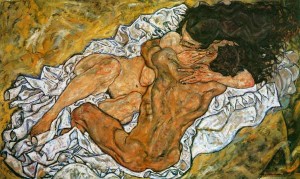

Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, Anelito di felicità

Gustav Klimt, Il fregio di Beethoven, Anelito di felicità

La rottura definitiva tra i due studiosi avvenne nel 1912 alla pubblicazione del volume di Jung: ‘La libido simboli e trasformazioni’. Divennero evidenti le divergenze teoriche che riguardarono, oltre la teoria della libido, anche altri aspetti, sia nell’ intento psicoterapeutico che nella concezione della psiche e della personalità.

Entrambi soffrirono molto per questo distacco.

L’ amicizia era stata feconda anche se ognuno aveva le proprie concezioni teoriche e conduceva la sua professione in ambiti scientifici diversi. Freud aveva desiderato che Jung lo sostituisse alla guida della Associazione psicoanalitica a Vienna e la conducesse all’ affermazione in quegli ambienti scientifici prestigiosi che egli frequentava al Burgholzli ed altrove nel mondo che Freud avvertiva di difficile apertura, in quegli anni, verso di lui ebreo. Jung, forse, deluso dal padre, un pastore protestante, che pur avendo perduto la fede aveva continuato ad esercitare il suo ministero, aveva riposto in Freud aspettative di coerenza e affidabilità.

(continua)